Краткая биография Василия Поленова

Чтобы понять живопись Поленова, стоит сначала увидеть его самого — человека, который прошел путь от строгой академии до тихого уединения в усадьбе.

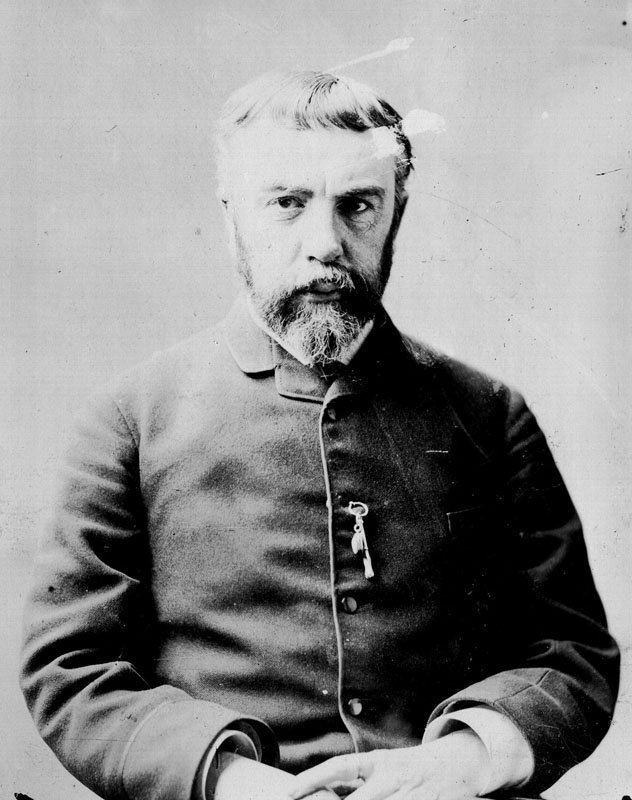

Василий Поленов, 1892

Василий Поленов, 1892

Ранние годы и образование

Василий Дмитриевич Поленов родился 1 июня 1844 года в Петербурге в интеллигентной дворянской семье. Его отец, дипломат Дмитрий Васильевич Поленов, увлекался археологией и собиранием книг, а мать, Мария Алексеевна Воейкова, внучка архитектора Н. А. Львова, была не только писательницей, но и талантливой художницей. В доме Поленовых царила атмосфера уважения к труду, науке и искусству: из пяти детей двое стали художниками. Первые уроки рисования Василию давала мать, затем занятия продолжились с будущим мастером и педагогом П. П. Чистяковым.

В 1860-х годах Поленов одновременно учился в Петербургском университете и Академии художеств. Весной 1871 года он окончил университет со званием кандидата прав, а осенью получил большую золотую медаль Академии за картину «Воскрешение дочери Иаира» и стипендию на шестилетнюю поездку по Европе.

Основные этапы творческого пути

Во время путешествий художник пробовал себя в разных жанрах, много работал на пленэре, стремясь к передаче естественного света и атмосферы. Его этюды отличались свежестью мотивов и живостью исполнения. Особую известность Поленову принесли его первые «интимные пейзажи», такие как «Московский дворик», «Бабушкин сад» и «Серый день».

Эти полотна стали новой страницей в русской живописи: наполненные тонкой лирикой, светом и тишиной, они положили начало жанру лирического пейзажа. Как отмечал художник и коллекционер И. С. Остроухов, эти работы были «неожиданно новы, свежи, проникнуты правдой и тонким музыкальным лиризмом».

Василий Поленов на протяжении многих лет работал над масштабным циклом полотен на евангельские темы, стремясь показать Христа как живого человека среди людей. В результате он создал более пятидесяти работ, основанных на библейских сюжетах. Для достижения исторической точности художник посещал Ближний Восток: Сирию, Египет и Палестину. Оттуда он привез путевые заметки, этнографические материалы и костюмы, ставшие основой для его живописи.

1880-е годы стали временем расцвета и педагогической, и творческой деятельности Поленова. В течение двенадцати лет он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где воспитал целый ряд выдающихся художников.

Музыка занимала важное место в жизни Поленова: несмотря на отсутствие профессионального образования, он сочинял романсы и оперы, устраивал домашние концерты.

Постройка усадьбы на берегу Оки дала Поленову возможность раскрыть еще одну грань его таланта — архитектурную и инженерную. Он не только писал картины, но и занимался садоводством, строил дамбу, участвовал в жизни деревни. С особым вниманием относился к народному образованию: построил две школы в окрестностях. В последние годы жизни создал красочную диораму — серию световых картин о кругосветном путешествии, которая стала настоящим праздником для крестьянских детей.

Влияние на русскую живопись и последующие поколения

Василий Дмитриевич Поленов скончался 18 июля 1927 года на 84-м году жизни. За год до смерти он стал одним из первых художников в стране, удостоенных звания Народного художника РСФСР. Похоронен на высоком берегу Оки, в деревне Бехово, на простом сельском кладбище. Его могилу украшает деревянный крест, созданный по собственному эскизу художника.

Наследие Поленова оказало огромное влияние на развитие русской живописи. Он не только открыл новую страницу в пейзаже, придав ему лиричность и камерность, но и воспитал целую плеяду художников, среди которых Исаак Левитан, Константин Коровин, Александр Архипов и Сергей Иванов. Его подход к искусству, основанный на уважении к природе, стремлении к свету и гармонии, стал ориентиром для следующих поколений живописцев. Тонкость чувств, мастерство композиции и педагогический дар Поленова навсегда вписали его имя в историю русской культуры.

Читайте также:

10 картин Валентина Серова, которые нужно знать

Особенности творчества Поленова

В картинах Поленова — любовь к свету и воздух, внимание к деталям и стремление говорить о главном через малое.

Ландшафтная живопись и работа с природой

Поленов стал одним из основателей лирического пейзажа в русской живописи. Он стремился не к внешней эффектности, а к передаче настроения и поэтичности природы, часто обращаясь к повседневным, знакомым с детства мотивам. Картины Поленова полны тишины, уюта и тонкой наблюдательности. В них нет патетики — только свет, воздух и почти интимное ощущение присутствия. Для пейзажей художник использовал этюды с натуры, что позволило ему точно передавать погоду, время суток и сезонное настроение.

Свет, цвет и атмосфера в картинах

Одной из отличительных черт Поленова стало особое внимание к свету — мягкому, рассеянному, естественному. Он умел писать воздух и солнечные блики, добиваться эффекта глубины и прозрачности. Цвет подчинен настроению: в городских сценах он приглушенный, в пейзажах — теплый и насыщенный. Эта точная работа с цветом и светом превращает картины в живое воспоминание.

Социальные и бытовые сюжеты

Хотя Поленов наиболее известен как пейзажист, в его творчестве важную роль играют сюжетные картины. В цикле «Из жизни Христа» он пытался показать библейские события как реальные человеческие истории. В более светских произведениях герои художника — люди в садах, на улицах, в скромных интерьерах, занятые обычными делами. Поленов писал образы с уважением и теплотой, подчеркивал красоту обыденного и значимость человеческого присутствия в любом пейзаже.

10 картин, которые стоит увидеть

Ниже — десять картин Поленова, через которые проще всего понять масштаб его таланта и путь от исторических полотен к лирическому пейзажу.

«Воскрешение дочери Иаира»

Василий Поленов. Воскрешение дочери Иаира. 1871. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

Василий Поленов. Воскрешение дочери Иаира. 1871. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

В 1871 году Василий Поленов и его однокурсник по Академии художеств Илья Репин участвовали в ежегодном конкурсе на большую золотую медаль. Они выбрали одинаковый сюжет — евангельскую сцену «Воскрешение дочери Иаира». Обе работы были высоко оценены и принесли художникам высшую награду Академии с правом поездки по Европе за государственный счет. Хотя тема была одна, трактовки оказались разными: Репин изобразил момент ожидания чуда, а Поленов — чудо уже свершившееся.

Сюжет картины Василия Поленова «Воскрешение дочери Иаира» восходит к Евангелие от Матфея, Марка и Луки, при этом наиболее подробно описан в Евангелии от Марка. Художник изображает момент, когда Христос берет девочку за руку и велит ей встать. У изголовья кровати, сложив руки в молитве, стоит мать; у порога — ученики и отец Иаир, с отчаянием и надеждой.

Интерьер передан с редкой для религиозной живописи достоверностью: восточный ковер с бордово-золотыми узорами, кровать с полосатым покрывалом и мягким валиком, рядом — кувшин с водой, столик с богатой скатертью. Художник тонко работает со светом — мягкие солнечные отблески на лицах и предметах контрастируют с полумраком комнаты, создают ощущение присутствия.

Современники отмечали гармоничную композицию, точность цветовых решений и человечность образов. Критики, правда, говорили, что художник смягчил драму, показав девочку уже ожившей, но в этом и заключалась сила его подхода — в тихом, искреннем чувстве, а не в театральном пафосе.

«Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Эстремон»

Василий Поленов. Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Эстремон. 1875. Холст, масло. Русский музей

Василий Поленов. Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Эстремон. 1875. Холст, масло. Русский музей

Поездка по Европе вдохновила Поленова на создание исторических полотен. Он начал работу над несколькими сюжетами, но завершил только две картины — «Право господина» и «Арест гугенотки». Обе написаны в духе позднеакадемической живописи: с вниманием к историческим деталям, напряженной драматургией и романтическим пафосом.

В центре картины — Жакобин де Монтебель, графиня д’Этремон, вторая жена адмирала Колиньи, убитого во время Варфоломеевской ночи. Сцена изображает момент ее ареста: женщина выходит навстречу стражникам, опираясь на стену. Она осознает, что ее ждет, но сохраняет достоинство и спокойствие. Светлая фигура графини контрастирует с мрачными силуэтами охранников, на лицах которых читается жестокое удовлетворение.

Полотно решено в приглушенных коричнево-серых тонах, что усиливает драматизм сцены. Картина была представлена Совету Академии художеств как итог пенсионерской поездки и принесла Поленову звание академика. Ее приобрел цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III), а позже она вошла в собрание Русского музея.

«Рыбацкая лодка»

Василий Поленов. Рыбацкая лодка. 1874. Холст на картоне, масло. Третьяковская галерея

Василий Поленов. Рыбацкая лодка. 1874. Холст на картоне, масло. Третьяковская галерея

Во время поездки по Европе Поленов оказался в Нормандии — регионе, который уже вдохновил Гюстава Курбе и Клода Моне. Однако, в отличие от них, Поленова интересовали не только природные мотивы, но и повседневная жизнь людей. В местечке Этрета он писал этюды на пленэре и постепенно вырабатывал собственный взгляд на пейзаж.

Так, в картине «Рыбацкая лодка» художник показывает не только море и лодки, но и рыбаков, ждущих, когда утихнет шторм. Композиция выстроена по академическим канонам — с четким центром и продуманной глубиной, но в изображении неба и работе со светом уже чувствуются поиски нового стиля живописи.

Именно в это время Поленов начал делать первые заметки по теории перспективы, которые впоследствии легли в основу задуманного, но не изданного трактата.

«Московский дворик»

Василий Поленов. Московский дворик. 1878. Холст, масло. Третьяковская галерея

Василий Поленов. Московский дворик. 1878. Холст, масло. Третьяковская галерея

В 1877 году Василий Поленов переехал в Москву и почти сразу написал картину, которая определила его место в русской живописи. «Московский дворик», созданный с натуры в Арбатском переулке, стал дебютом художника на выставке передвижников. Поленов не придавал ей большого значения и даже сомневался, стоит ли выставлять ее. Тем не менее именно «Московский дворик» принес художнику признание: работу приобрел Павел Третьяков, а Василия приняли в Товарищество передвижников. На фоне мрачных социальных полотен картина Поленова воспринималась как луч света: ни морали, ни драмы — только тихая красота повседневности.

В «Московском дворике» важны не только архитектура и пейзаж, но и фигуры людей — детей, играющих на траве, женщин у дома. Всё находится в гармонии. Вид на двор Поленов заметил случайно: снимая квартиру, он выглянул в окно и сразу решил написать увиденное. Его письмо дяде с точным адресом — Дурновский переулок, дом Баумгартена — стало своего рода паспортом картины. Храм Спаса Преображения, запечатленный на полотне, сохранился до сих пор, а дом — исчез.

графический дизайнер с нуля до про

профессия| 18 месяцев

графический дизайнер с нуля до про

Пройдите обучение на новой платформе и соберите более 40 работ в портфолио. Две специализации, дополнительные модули по 3D, лендингам, After Effects, типографике

научиться

«Бабушкин сад»

Василий Поленов. Бабушкин сад. 1878. Холст, масло. Третьяковская галерея

Василий Поленов. Бабушкин сад. 1878. Холст, масло. Третьяковская галерея

В 1878 году Василий Поленов написал «Бабушкин сад» — вторую часть своего «Московского цикла». На картине всё тот же дом Баумгартена, что и в «Московском дворике», но теперь он показан с другого ракурса и с большей детализацией: обветшалым фасадом, облупленной краской, покосившимися ступенями. На переднем плане — две фигуры: пожилая женщина и молодая девушка, вероятно, мать и дочь. Этот дуэт визуализирует тему смены поколений.

Художник совмещает жанровую сцену с лирическим пейзажем, превращая сад в пространство воспоминаний и времени. Сам Поленов называл этот мир интерьерным, хотя происходящее разворачивается под открытым небом. Картина наполнена поэзией уходящей эпохи — той самой, которую в литературе выразил Тургенев, лично знакомый и близкий по духу Поленову.

«Бабушкин сад» считается одним из первых примеров «пейзажа настроения» в русской живописи. Александр Бенуа сравнивал значение этой работы и «Московского дворика» с «Грачами» Саврасова, отмечая, что именно с них начинается целая эстетическая линия — «тургеневщина и тютчевщина» русского пейзажа.

Картину сразу же приобрел Сергей Третьяков, и сегодня она хранится в Третьяковской галерее.

«Заросший пруд»

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879. Холст, масло. Третьяковская галерея

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879. Холст, масло. Третьяковская галерея

Поездка Василия Поленова в Европу совпала с первыми шагами импрессионистов. Хотя живопись не произвела сильного впечатления, интерес к свету и цвету всё же отразился в работах, например в «Заросшем пруду».

На картине — девушка, сидящая в тени деревьев у пруда, в окружении густой зелени. Моделью стала сестра художника Вера Хрущова. Поленов мастерски передает не только пейзаж, но и настроение — состояние покоя, уединение и тишину, в которых соединились природа и человек.

После выставки передвижников тема старого пруда, заданная Поленовым, стала популярной в русском искусстве. К ней обращались Левитан, Серов, Коровин и Остроухов и развивали жанр пейзажа настроения.

«Греческие этюды»

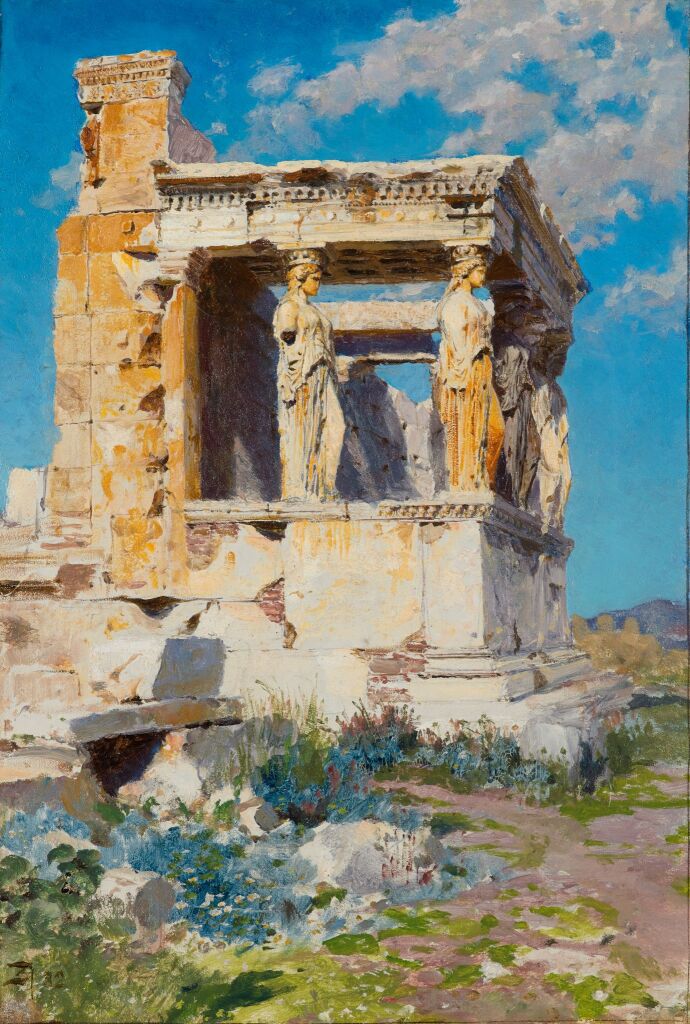

Василий Поленов. Эрехтейон. Портик кариатид. 1882. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Василий Поленов. Эрехтейон. Портик кариатид. 1882. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

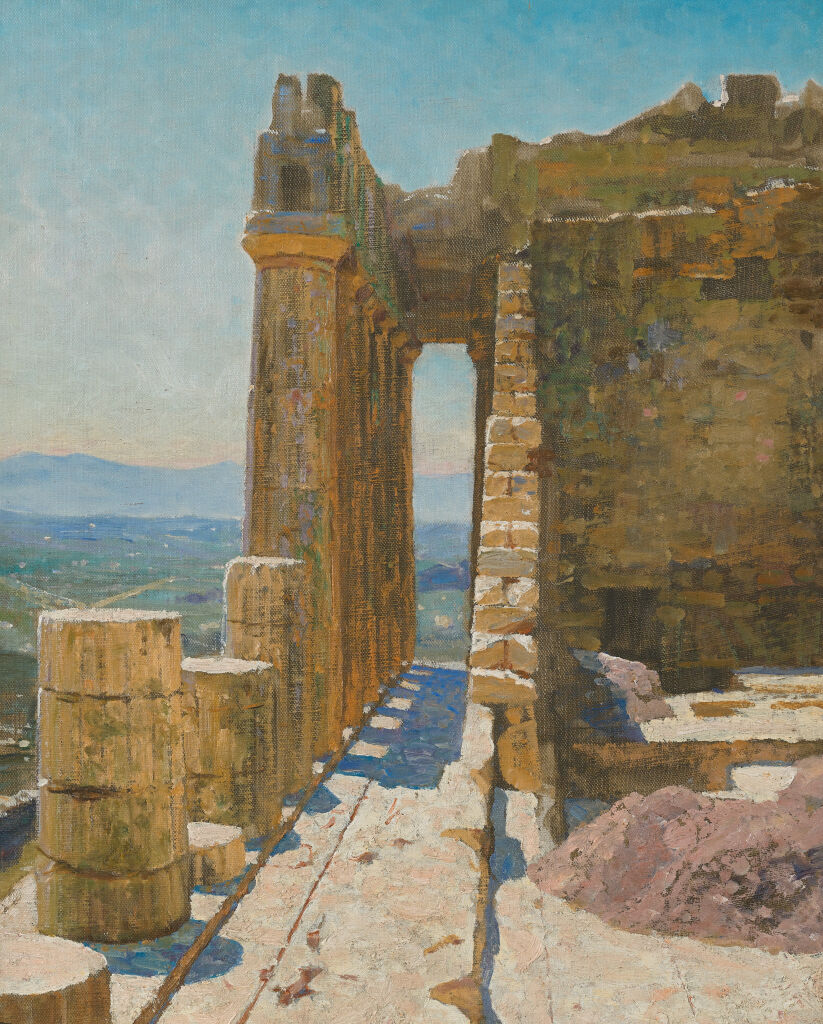

Василий Поленов. Парфенон. Храм Афины Парфенос. 1881–1882. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Василий Поленов. Парфенон. Храм Афины Парфенос. 1881–1882. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Василий Поленов. Парфенон. 1911. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея

Василий Поленов. Парфенон. 1911. Холст на картоне, масло. Государственная Третьяковская галерея

Василий Поленов трижды бывал в Греции. Его греческие этюды — дань уважения античному наследию. Художник писал храмы Афинского Акрополя — Парфенон, Эрехтейон, часто выбирая классические, узнаваемые ракурсы. Но даже в них чувствуется искреннее восхищение архитектурой, сохранившимся величием.

Впечатления от поездок легли в основу картины «Эллада» (1890-е), а также нашли отражение в театральных декорациях. Так, в 1894 году Поленов оформил живую картину «Афродита» для Первого съезда русских художников, изобразив на берегу моря античный храм с богиней, перед которой — скульптор Агесандр в исполнении Константина Станиславского.

«Больная»

Василий Поленов. Больная. Начало 1880-х. Холст, масло. Третьяковская галерея

Василий Поленов. Больная. Начало 1880-х. Холст, масло. Третьяковская галерея

Василию Поленову не раз доводилось переживать тяжелые утраты. Чувства нашли отражение в творчестве художника. Еще в молодости он столкнулся со смертью двух близких ему женщин: в 1873 году от кори умерла певица Маруся Оболенская, а спустя три года — студентка Лейпцигского университета Елизавета Богуславская, которую он встретил в Риме. Именно в этот период художник начал работу над эскизом «Смерть девушки» — темой, к которой он вернется позже, уже после смерти сестры-близнеца Василия Поленова, Веры Хрущовой в 1881 году и гибели первенца, сына Феди.

Картина передает не просто финальные мгновения жизни: девочка словно растворяется в темноте комнаты, погружаясь в постель, а свет от лампы мягко гаснет, подчеркивает безмолвие ухода. У двери стоит женщина — вероятно, мать. Ее фигура едва различима, но отчаяние читается в молчаливом присутствии.

Работа вышла настолько проникновенной и мрачной, что в 1916 году Игорь Грабарь, попечитель Третьяковской галереи, не стал включать ее в экспозицию передвижников. Работа слишком отличалась от привычных представлений о живописи Поленова. Однако позже искусствоведы высоко оценили полотно.

«Христос и грешница (Кто без греха?)»

Василий Поленов. Христос и грешница (Кто без греха?). Начало 1888. Холст, масло. Русский музей

Василий Поленов. Христос и грешница (Кто без греха?). Начало 1888. Холст, масло. Русский музей

К идее создать монументальное полотно на евангельскую тему Поленов пришел под впечатлением от знаменитой картины Александра Иванова «Явление Христа народу». Художник с юности мечтал продолжить это направление — изобразить не грядущего, а уже пришедшего в мир Христа.

Работа шла медленно: долго не складывалась композиция. Поленов перебирал мотивы и делал эскизы, но не приступал к полотну. Все изменилось после тяжелого разговора с умирающей сестрой Верой, которая взяла с него слово, что картина будет завершена. Обещание стало личным долгом.

В начале 1880-х Поленов отправился на Ближний Восток, чтобы собрать материал: делал зарисовки, изучал типажи, архитектуру, свет и колорит. Картина более 6 метров в ширину стала главным живописным высказыванием автора о христианстве как гуманистической религии. Сюжет взят из Евангелия от Иоанна: к Иисусу приводят женщину, обвиненную в прелюбодеянии, и требуют наказать ее по закону Моисея — побить камнями. Христос отвечает: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень».

Христос Поленова — живой человек, простой, близкий, лишенный внешней божественной театральности. Художника критиковали — за «неположенное» изображение Иисуса: с короткой стрижкой, в простой одежде, на фоне яркого пейзажа и роскошного храма Соломона. Даже Павел Третьяков возмущался неканоничностью образа. Поленов же объяснял: «В евангельских сказаниях Христос — настоящий, живой человек, или сын человеческий, как он сам себя называл… Поэтому и в искусстве нужно показать именно этого живого Христа, каким он был на самом деле».

Сначала картину не хотели пускать на выставку — цензорам не понравилось название «Кто без греха?». Но все изменилось, когда еще до открытия ее купил Александр III за 30 тысяч рублей. Благодаря этому Поленов смог приобрести усадьбу и устроить там мастерскую. Картину переименовали в «Христос и грешница» и повесили на видное место — она получила большой отклик.

Это одна из последних крупных интерпретаций евангельского сюжета в русской живописи, где церковная тема раскрыта через гуманизм и личное переживание художника. Позднее Поленов продолжит эту линию в цикле «Из жизни Христа», дополненном не только живописью, но и рукописью «Иисус из Галилеи», а также собственной музыкальной композицией.

«Золотая осень»

Василий Поленов. Золотая осень. 1893. Холст, масло. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Василий Поленов. Золотая осень. 1893. Холст, масло. Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Поленова всегда привлекали пейзажи сельской России — он писал их с особым вниманием к деталям и внутренним теплом. Одну из самых известных работ, «Золотая осень», художник создал уже в собственном имении.

Пейзаж настолько точно передает место, что жители начали водить туда приезжих и показывать, откуда именно открывался тот самый вид на реку Оку. На картине можно увидеть белую колокольню, сверкающую на солнце. Позже по инициативе и при участии Поленова на этом месте была построена новая церковь.

Композиция полотна выстроена по дуге — характерный прием для художника. Он отходит от привычного сопоставления планов (ближнего и дальнего) и предлагает зрителю просто насладиться развернувшимся перед глазами простором. Кажется, будто мы стоим на высоком берегу и перед нами расстилается яркий, залитый светом сентябрьский пейзаж.

Влияние картин Поленова на современный дизайн

Поленов — мастер камерного кадра, мягкой симметрии и естественной перспективы. Его композиции почти всегда интуитивно гармоничны: он не давит драматизмом, а предлагает зрителю мягкое, уютное «втягивание» в пространство картины. Такой подход сегодня находит отклик у дизайнеров, работающих с визуальным нарративом, особенно в иллюстрации, сторителлинге, журнальной верстке. Его умение строить пространство с характером помогает лучше понимать, как направлять взгляд и выстраивать визуальное движение в кадре.

Цветовые решения и работа со светом

Мягкие, приглушенные оттенки Поленова актуальны для современного дизайна. Его подход напоминает принципы экологичного брендинга, мягкой визуальной коммуникации. Палитры Поленова — тепло-серые, глубокие зеленые, золотисто-коричневые тона. Картины вдохновляют дизайнеров, стремящихся к понятному, но деликатному визуальному языку.

Мотивы Поленова в современных иллюстрациях и дизайне интерьера

Садовые аллеи, простые дома, веранды, мягкие пейзажи все чаще появляются в современных иллюстрациях, особенно в области детской литературы и артов на тему Slow Life. В дизайне интерьеров его любовь к светлым пространствам, деревянным элементам, естественным цветам и тишине пейзажа становится отправной точкой для создания уютных и дышащих пространств. Картины Поленова — визуальные референсы для тех, кто хочет говорить с аудиторией на языке уюта, света и тонкой лирики.

Кто такой Василий Поленов и какова его роль в мировом искусстве? Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) — русский художник, прославившийся как мастер лирического пейзажа, исторической и бытовой живописи. Он стал одним из первых, кто ввел в русское искусство «интимный пейзаж» — тихие, поэтичные сцены природы, наполненные воздухом и светом. Поленов также прославился как педагог, повлиявший на целое поколение художников, включая Левитана и Коровина.

Какие картины Поленова самые известные? Среди самых узнаваемых работ: «Московский дворик» — символ новой живописной лирики в русской школе. «Бабушкин сад», «Серый день» — камерные пейзажи, в которых природа становится выражением настроения. Цикл «Из жизни Христа» — более 50 картин с попыткой исторически точно передать библейские события и атмосферу.

Где можно увидеть работы Поленова? Картины Поленова представлены в крупнейших музеях России: Государственной Третьяковской галерее (Москва) — здесь хранятся «Московский дворик», «Христос и грешница» и другие знаковые произведения. Также в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург). А еще в Доме-музее Поленова в Заокском районе (Тульская область) — уникальном месте, где можно погрузиться в атмосферу жизни художника.

Онлайн-коллекции доступны на сайтах Arzamas, Google Arts & Culture, ГМИИ им. Пушкина, а также в цифровом архиве Третьяковки.

Чем изучение картин Поленова помогает дизайнерам и иллюстраторам? Внимание художника к свету, колористике и композиции дает мощную визуальную базу: учит тонко работать с цветом и воздухом, вдохновляет на построение глубины и атмосферы, помогает находить красоту в обыденных сюжетах, предлагает идеи по работе с историческим и природным контекстом.

Какие темы чаще всего встречаются в картинах? Поленов писал пейзажи природы и русской провинции, бытовые сцены — дворы, сады, деревни, внутренние комнаты, исторические сюжеты, в том числе из Евангелия.

бесплатный мини-курс графический дизайнер с нуля

бесплатный мини-курс графический дизайнер с нуля

Пройдите тест и откройте доступ к урокам. Познакомьтесь за 3 дня с Illustrator и Photoshop, узнайте, что такое айдентика, создайте концепт бренд-дизайна и получите кейс для Behance. Бессрочный доступ к записям и комьюнити в Telegram и 4 полезных материала в подарок

Научиться