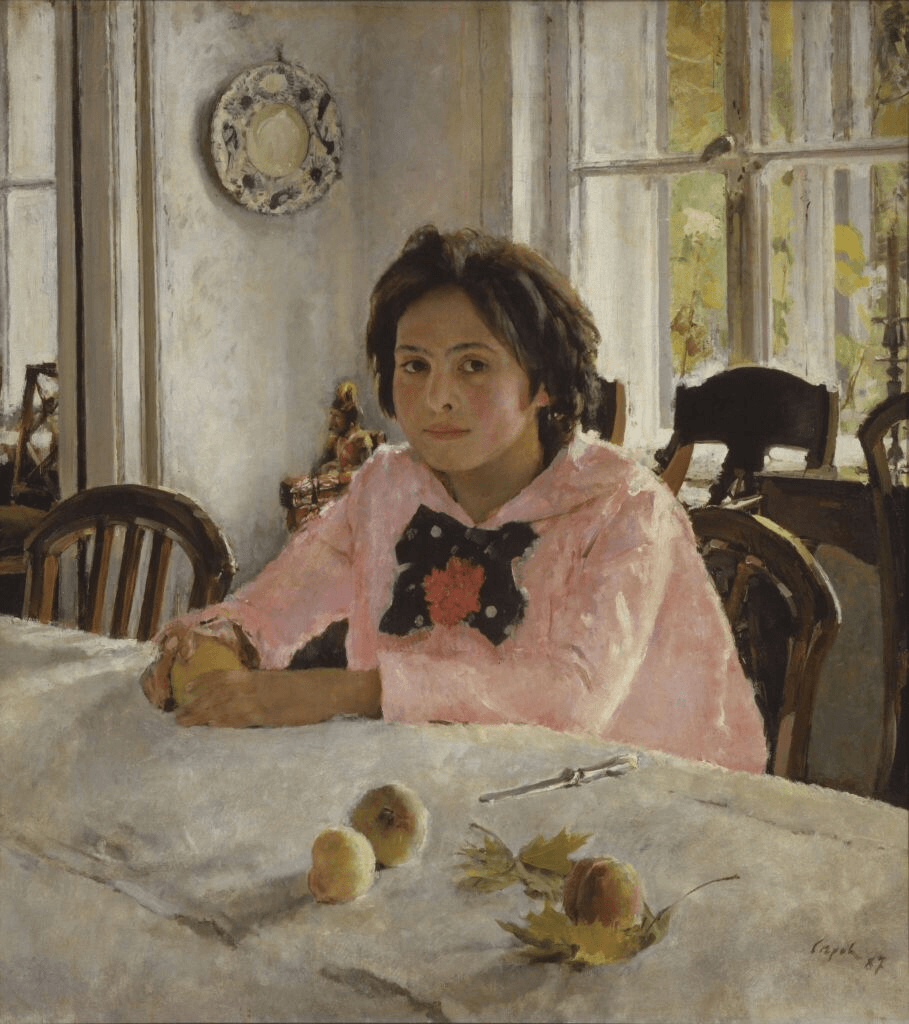

«Девочка с персиками»

Валентин Серов. Девочка с персиками. 1887. Холст, масло. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Девочка с персиками. 1887. Холст, масло. Третьяковская галерея

Серов, ученик Ильи Репина, часто бывал в доме Мамонтовых, чья семья поддерживала художников и музыкантов. Как-то раз он заметил, как в дом после уличных игр вбежала 11-летняя Вера. Серов тут же предложил ей позировать — так началась многочасовая и многонедельная работа над картиной.

Летом 1887 года в столовой абрамцевского дома ее семьи Валентин Серов написал знаменитый портрет. Позже художник вспоминал: «Я сам ценю и, пожалуй, даже люблю его… Все, чего я добивался, — это свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я… больше месяца и замучил ее, бедную, до смерти».

В картине «Девочка с персиками» Серов стремился к балансу: чтобы живопись сохраняла легкость и в то же время была тщательно проработана.

Исследователи считают картину «Девочка с персиками» одним из первых шедевров русского импрессионизма. Художник тщательно прорисовал лицо модели, тогда как одежду, скатерть и фон выполнил широкими мазками. Особенно выразителен пейзаж за окном. Художник использовал чистые цвета, накладывал их плотно друг к другу, чтобы добиться нужных оттенков.

Интересная деталь: в левом нижнем углу картины можно заметить маленького нарисованного жучка — это авторская подпись Серова. Согласно правилам конкурса, работы нельзя было подписывать, но нужно было оставить какой-то опознавательный знак. Такой же символ художник отправлял жюри в закрытом конверте — его вскрывали только после оглашения результатов.

Картина принесла Серову заслуженную награду. В 1888 году за этот портрет Серов получил первую премию на конкурсе Московского общества любителей художеств.

Какой вы дизайнер?

5 минут

Какой вы дизайнер?

Пройдите тест и узнайте, какая дизайн-профессия подойдет именно вам

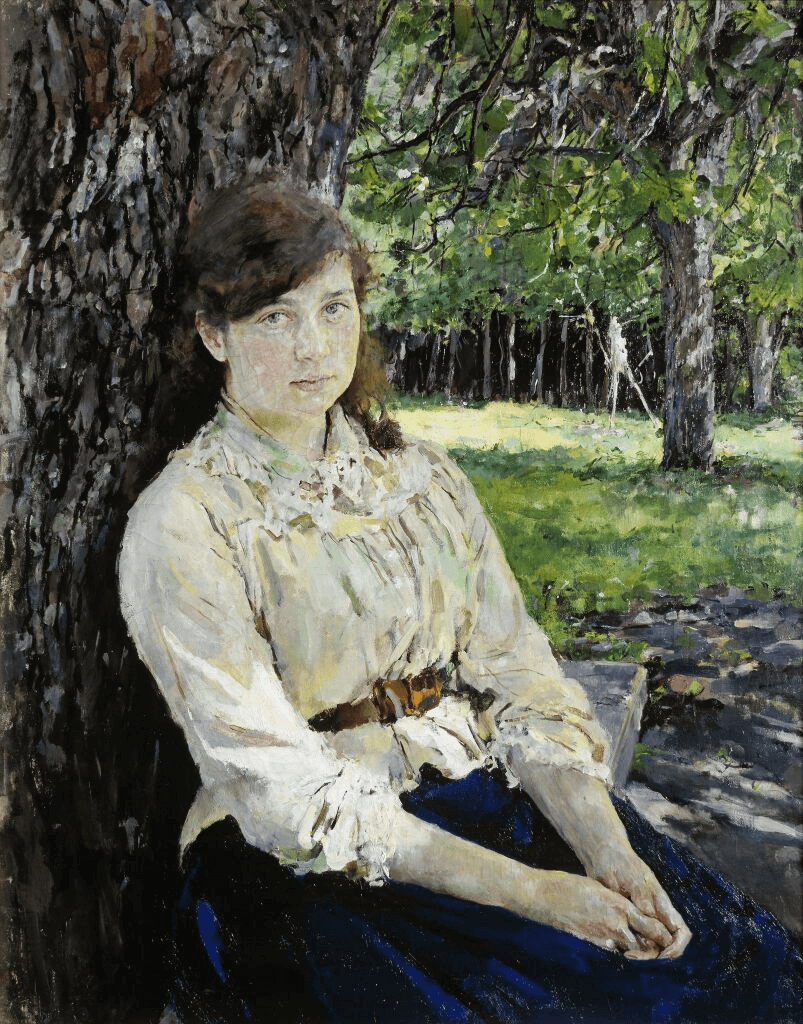

«Девушка, освещенная солнцем»

Валентин Серов. Девушка, освещенная солнцем. Портрет М.Я. Симонович. 1888. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Девушка, освещенная солнцем. Портрет М.Я. Симонович. 1888. Третьяковская галерея

На портрете — Мария Яковлевна Симонович, двоюродная сестра Валентина Серова. По ее воспоминаниям, работа над картиной шла летом, в течение трех месяцев, в липовой аллее усадьбы Домотканово. Утром Серов сосредотачивался на лице, всегда при одном и том же освещении. После обеда, когда свет менялся, переходил к аксессуарам: одежде, рукам, пейзажу.

«Мы работали как одержимые: он — вдохновляясь удачей, я — чувствуя важность своей роли. Но на четвертом месяце я вдруг ощутила нетерпение. Я понимала, что он уже решил художественную задачу и не может сказать ничего сверх этого. Поэтому с легким сердцем уехала… в Петербург», — вспоминала Мария.

Портрет Марии Симонович — одна из самых светлых и узнаваемых импрессионистских работ Серова, которую он особенно ценил. Картину почти сразу приобрел Павел Третьяков, и вскоре она уже висела в галерее с табличкой «Собственность Третьякова».

По воспоминаниям Игоря Грабаря, автора монографии о художнике, Серов считал этот портрет вершиной своего творчества. «Когда мы вошли в зал и подошли к картине “Девушка, освещенная солнцем”, он долго молчал, всматриваясь. Потом махнул рукой и бросил скорее в воздух, чем мне: “Написал вот эту вещь, а потом — хоть тресни — ничего уже не получилось. Тут весь и выдохся…”»

«Баба с лошадью»

Валентин Серов. Баба с лошадью. Бумага, пастель. 1898. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Баба с лошадью. Бумага, пастель. 1898. Третьяковская галерея

«Баба с лошадью», известная как «В деревне. Баба с лошадью», написана в 1898 году. Спустя год художник создал по этой работе гравюру на металле, которую искусствоведы рассматривают как самостоятельное произведение.

Валентин Серов проявлял искренний интерес к русской деревне и посвятил ей серию пейзажей и жанровых сцен. Он изображал крестьянскую жизнь без прикрас, с точки зрения реалиста. Чаще всего работы выполнялись в техниках цветной графики: пастели, акварели, сангине.

«Баба с лошадью» — одно из самых известных произведений в «крестьянской» серии. На картине Серова изображена молодая женщина с ярко-красными щеками от мороза. Она держит под уздцы рыжеватую лошадь, одета в теплый тулуп, на голове — желто-красный платок. Одна рука заложена за спину, в другой — поводья. Образ героини — живой, задорный, искренний. На фоне зимнего пейзажа фигуры женщины и лошади воспринимаются особенно тепло и светло — как воплощение настоящего крестьянского духа.

Читайте также:

Илья Репин: мастер портрета и художник эмоций

Серов начал писать картину прямо на улице в мороз. Масляные краски на холоде замерзли, и он взялся за пастель. Местные крестьяне наблюдали за процессом, мгновенно угадывая, что именно изображается: «Нос, глаз, губы, платок!» — говорили они. Один даже воскликнул, что сам смог бы нарисовать — настолько все казалось простым и понятным. Это одобрение художник считал важнее, чем отзывы профессиональных критиков.

Работы в деревне, в отличие от «портретов по заказу», были для Серова личными. Они никогда не носили иронического или карикатурного оттенка. Напротив, в них чувствуется особая симпатия к тем, кого он изображал.

Портрет Мики Морозова

Валентин Серов. Мика Морозов. 1901. Холст, масло. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Мика Морозов. 1901. Холст, масло. Третьяковская галерея

Мика Морозов — сын коллекционера и мецената Михаила Абрамовича Морозова. Портрет мальчика Валентин Серов написал в 1901 году, когда Мике было всего четыре года. Он был подвижным, пытливым, с ярко выраженной жаждой познания — именно это Серов и передал на холсте. Мальчик изображен в напряженной позе: кажется, он вот-вот сорвется с места, чтобы устремиться навстречу очередному открытию. Художнику приходилось писать портрет короткими сеансами, внимательно наблюдая за живой мимикой и пластикой ребенка.

Маргарита Морозова позже писала, что Серову удалось не просто запечатлеть сына в этом возрасте, но передать саму суть его характера — ту самую живость и восприимчивость, которая осталась с Михаилом на всю жизнь. Позже Мика стал известным литературоведом и шекспироведом, преподавал в МГУ и ГИТИСе, читал лекции на английском языке, был редактором англоязычного журнала News и активно работал в Академии наук.

Благодаря тонкому наблюдению и особому подходу Серову удалось создать не просто детский портрет, а живой психологический образ. Сегодня эта работа хранится в Третьяковской галерее и считается одной из самых точных и пронзительных в детском портретном цикле художника.

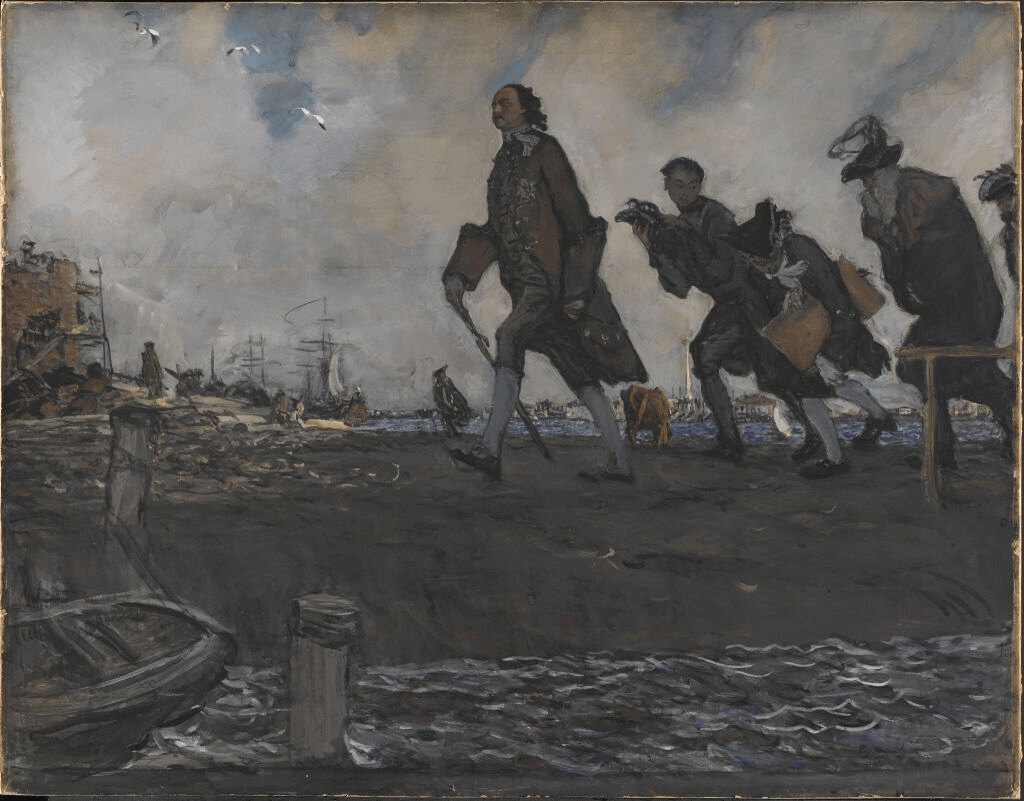

«Петр I»

Валентин Серов. Петр I. 1907. Картон, темпера. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Петр I. 1907. Картон, темпера. Третьяковская галерея

В 1907 году издатель Иосиф Кнебель начал работу над серией наглядных пособий для школьников под названием «Картины русской истории». Для проекта он пригласил ведущих художников того времени: Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Васнецова и других. Серову выпала задача создать образ Петра I — и она пришлась ему особенно по душе: фигура императора давно занимала художника.

Серов хотел отойти от привычных канонических изображений царя — статного, идеализированного. Он стремился передать реальный характер и энергию Петра, тщательно изучал исторические источники, в том числе на иностранных языках, которыми свободно владел. Он считал важным воссоздать образ императора таким, каким тот был на самом деле — с подчеркнутыми физическими особенностями и внутренней мощью.

На картине Петр I — не красавец в парике, а угловатый, долговязый, с небольшой головой и тонкими ногами. Но при этом — несомненно лидер. Он движется вперед, целеустремленно и решительно, словно воплощает собой масштаб замысла — строительство флота, который виднеется вдали. На его фоне — согбенные от ветра придворные, безуспешно пытающиеся идти в ногу с государем.

В этой работе Серов передал напряжение момента, динамику эпохи и выразил собственное представление о власти как об энергии, преодолевающей обстоятельства. Картина стала знаковой и знакома многим по школьным учебникам.

Портрет Николая II

Валентин Серов. Портрет Николая II. 1900-е. Холст, масло. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Портрет Николая II. 1900-е. Холст, масло. Третьяковская галерея

К концу XIX века Валентин Серов стал одним из самых востребованных портретистов Петербурга — заказчики выстраивались в очередь. Среди клиентов были представители высшей аристократии и члены императорской семьи: великие князья Михаил и Павел Александровичи, императоры Александр III и Николай II.

В 1900 году Серов завершил портрет Николая II. Это был подарок императрице Александре Федоровне. Работа шла всего два сеанса, но началась неудачно: Серов никак не мог найти подходящий ракурс. Все изменилось, когда утомленный Николай присел за стол — в этом непринужденном жесте художник и увидел нужную позу. Позже он сделал копию портрета: оригинал не понравился императрице, которая присутствовала при работе и давала советы. В какой-то момент Серов не выдержал и предложил ей закончить картину самостоятельно — после чего она вышла, а он продолжил писать.

Портрет разительно отличался от парадных изображений той эпохи. Николай изображен не в пышных регалиях, а в обычной тужурке лейб-гвардии Преображенского полка. Картина выглядит скорее как эскиз: широкие мазки, нарочито грубые цветовые переходы, условный серый фон, подчеркнутая линия контура. Все это подчеркивало главную идею Серова — показать не идеализированного монарха, а живого человека, уставшего, обычного, почти ускользающего от зрителя.

В Третьяковской галерее находится именно вторая версия портрета Николая II. Первый вариант, поврежденный солдатами во время штурма Зимнего дворца в 1917 году, до наших дней не дошел. Представление о нем можно составить лишь по копии, которую сам Серов написал вскоре после завершения оригинала.

Портрет Ивана Абрамовича Морозова

Валентин Серов. Портрет И.А. Морозова. 1910. Картон, темпера. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Портрет И.А. Морозова. 1910. Картон, темпера. Третьяковская галерея

Иван Абрамович Морозов — промышленник, меценат и страстный коллекционер. В деловой сфере он занимал пост директора-распорядителя Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий, входил в число учредителей разных фабрик и банков. Иван активно поддерживал инициативы в области медицины, образования и культуры, активно приобретал произведения современной живописи.

Валентин Серов написал портрет Морозова на фоне полотна Анри Матисса «Фрукты и бронза», которое коллекционер приобрел для своей галереи. Серов не только писал портрет, но и давал Морозову советы по формированию коллекции. Многие из рекомендованных им произведений сегодня находятся в крупнейших музеях страны.

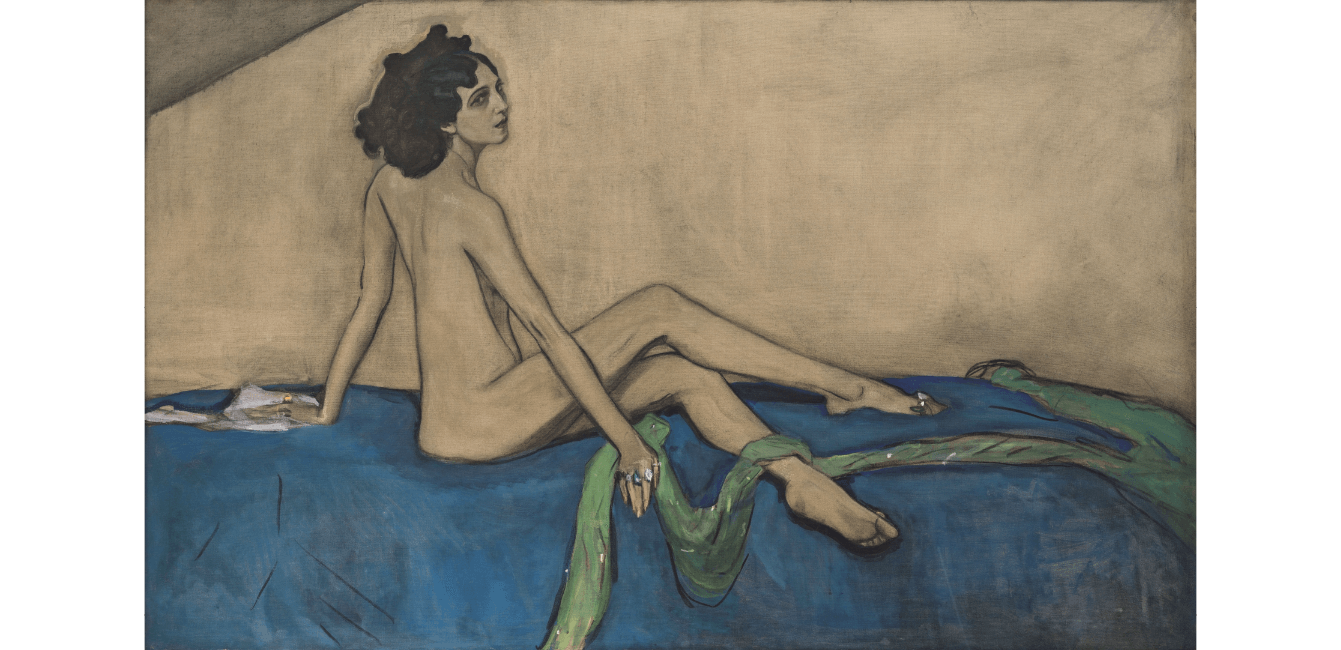

Портрет Иды Рубинштейн

Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн. 1910. Холст, темпера, уголь. Русский музей

Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн. 1910. Холст, темпера, уголь. Русский музей

Ида Львовна Рубинштейн — актриса и танцовщица, участвовала в «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Она исполняла главные партии в балетах «Клеопатра» и «Шахерезада», а позже основала собственную театральную труппу и балетную антрепризу.

Серов задумал портрет Рубинштейн в 1909 году, а написал летом 1910-го. Он увидел Иду на сцене в роли Клеопатры в Париже, где она танцевала почти обнаженной. Художник был поражен — в ней он увидел не банальный театральный Восток, а живое воплощение древнего Египта и Ассирии. Вдохновленный, Серов решил написать ее портрет, и Ида согласилась позировать без одежды.

Портрет Рубинштейн вызвал настоящий фурор. Художник намеренно отошел от традиционного портретного канона: изобразил героиню плоской, с подчеркнутыми чертами, в символистской манере. Обнаженная фигура и необычная композиция стали провокацией, но идеально соответствовали образу Иды, склонной к эпатажу и смелым нарядам на сцене.

Читайте также:

Виктор Васнецов: основоположник «русского стиля» в живописи

Картина Валентина Серова вызвала резкую реакцию: на выставке в музее Александра III зрители потребовали убрать портрет. Репин, наставник Серова, назвал картину «гальванизированным трупом», другие сравнивали героиню с зеленой лягушкой или скелетом. Но спустя всего год, после смерти художника, произведение было признано выдающимся и вошло в историю как одна из ключевых работ Серова.

Портрет княгини Ольги Константиновны Орловой

Валентин Серов. Портрет княгини О.К. Орловой. 1911. Холст, масло. Русский музей

Валентин Серов. Портрет княгини О.К. Орловой. 1911. Холст, масло. Русский музей

Ольга Константиновна Орлова — супруга генерал-майора князя Владимира Николаевича Орлова, главы Военно-походной канцелярии императора Николая II.

Валентин Серов писал портрет в розовой передней фамильного особняка на набережной Мойки, 90. Салон Орловых отличался изысканностью, а сама хозяйка — благодаря яркой внешности и нетривиальному вкусу в одежде — казалась воплощением элегантности. Несмотря на принадлежность к аристократии, Орлова была не столько красавицей, сколько обладательницей редкой «породистости» — черты, которая оттачивается поколениями.

В Петербурге ее считали иконой стиля: говорили, что никто не умеет так носить шляпу. Ольга привлекала внимание художников, но только Серов, как считалось, был достоин написать ее парадный портрет. Художник стремился соединить современность духа с традицией парадного изображения. Он создавал композицию тщательно, с большими перерывами в 1910–1911 годах.

Художнику удалось собрать целостный образ светской дамы начала XX века: строгую и утонченную фигуру, точную и выразительную позу, сдержанную цветовую гамму и изысканное письмо, напоминающее эмаль. Жест руки, силуэт, взгляд — все это передает сложный характер модели: высокомерие, которое сочетается с мечтательной отстраненностью.

Интересно, что эту работу художник писал почти одновременно с портретом Иды Рубинштейн, и оба полотна Серов представил на Всемирной выставке в Риме в 1911 году, где их ждал большой успех.

«Похищение Европы»

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910. Холст, масло. Третьяковская галерея

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910. Холст, масло. Третьяковская галерея

В 1907 году Валентин Серов отправился в путешествие по Греции вместе со Львом Бакстом. Во время поездки они посетили Крит, где осматривали фрески Кносского дворца — находки археолога Артура Эванса только начинали менять представление о древнем мире. Именно тогда у Серова появилась идея создать картину на античный сюжет. Выбор пал на миф о похищении Европы: согласно легенде, Зевс принял облик быка, увез дочь финикийского царя на остров Крит и сделал своей женой.

Первые эскизы Серов начал делать прямо в Греции — зарисовывал быков, сцены с повозками. Но натуру для будущей картины он искал еще долго: мощного быка нашел в итальянском Орвиетто, морской пейзаж зарисовывал на атлантическом побережье Биаррица, а натурщицу — в парижской мастерской Николая Досекина. Итоговую версию картины Серов закончил в 1910 году, и за это время художник переписал полотно несколько раз: добивался нужной композиции и цветового звучания.

Картина «Похищение Европы» выполнена в духе символизма и модерна. Это полотно не столько иллюстрация мифа, сколько образ-впечатление, который навеян созерцанием минойской культуры. Европа изображена спокойной и уравновешенной, а силуэт быка — лаконичный и почти геометричный.

Его рога напоминают лиру — неслучайная деталь: инструмент, как символ гармонии и знаний, подчеркивает одухотворенность происходящего. Композиция построена на сильных контрастах: глубокие синие, охристо-коричневые и черные тона отсылают к классической палитре древнегреческих фресок, но поданы в новаторском ключе.

Всего Серов создал шесть версий этой композиции. Работа над «Похищением Европы» стала для него не просто художественным упражнением, а своего рода высказыванием о границах академизма и поисках нового языка в искусстве.

Главное о картинах Валентина Серова

Портреты — главная линия творчества

Серов стал одним из главных портретистов своего времени. Он писал не только представителей знати и императорской семьи (Николая II, Ольгу Орлову, Иду Рубинштейн), но и детей (Веру Мамонтову, Мику Морозова), сохранял живость и психологическую точность образа. Серов часто подчеркивал в портретах не внешний блеск, а внутренний характер, индивидуальные черты — за это его называли даже «злым портретистом».

Психологизм и реализм

Работы Серова отличает глубокое проникновение в суть натуры. Он мог неделями работать над портретом, добиваясь «свежести» и завершенности. Даже парадные портреты отличались живой, «непарадной» правдой.

Интерес к простому человеку и деревне

Помимо портретов знати, Серов с большим уважением и теплом писал крестьян и крестьянок. В этих работах нет ни идеализации, ни насмешки — только искреннее участие.

Обращение к символизму и мифологии

Под конец жизни Серов отклонился от академизма и создал ряд картин в духе модерна и символизма — например, «Похищение Европы». Он вдохновлялся открытиями минойской цивилизации и ушел от иллюстративности к эмоциональному и цветосимволическому изображению мифов.

Работа с формой и светом

Серов экспериментировал с цветом, композицией и светом: использовал пастель, сангину, писал крупными мазками, работал как с мягкой живописью, так и с декоративным стилем. Это видно в портрете Николая II — он нарочно выглядит как набросок, чтобы показать «земного» царя, а не иконописный образ.